農園主からのごあいさつ

はじめまして。せせらぎ農園代表の岡田篤と申します。

この度はせせらぎ農園のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

食事というのは、身体を悪くもするし、良くもしてくれます。『医食同源』という言葉があるように、食事には病気の予防、また病気を治す力があります。

そのように健康的な身体を作ってくれる、また身体を助けてくれる野菜を提供し、皆さんが健やかな日常を送り、より長く愛する人たちと一緒に生活を送ってもらいたい。

そんな想いで野菜作りをしています。

今、農業というのは大変な時代を迎えています。

気候変動や異常気象、獣害などにより安定的な供給は難しくなり、食糧不足などがまことしやかに囁かれる時代になってまいりました。

まだまだ私たちも初めて間もない農家ではありますが、この時代に負けないように、日々技術を追求し、生命力の溢れる野菜を育て、少しでも皆さんに食べて頂けるよう尽力します。

また日々の野菜の成長や私たちが行なっている作業などを、少しずつではありますがinstagramやFacebookなどでアップしています。

食卓に届く野菜たちのストーリーを楽しんで頂ければ私たちも嬉しく思います。

せせらぎ農園のはじまり

私は幼少の頃からアレルギーがあり、長年にわたり薬害に苦しんでいました。

そんな日々を過ごしているなか、ある一冊の本に出会いました、それはレイチェル・カーソンの「沈黙の春」という本でした。

その本の中には農薬の残留性や生物濃縮がもたらす生態系への影響が書されていました。

私はこの本を読み、恐ろしくなりました。

私たちが食べている野菜にはほぼ当たり前のように農薬、除草剤などの化学薬品が使われています。

そして私たちが食べている動物達も農薬を使った飼料が与えられ、なお抗生物質やホルモン剤等が与えられています。

私はアレルギーの原因の一つにこれがあるのではないかと考え、根本から身体を治すため、食養生を勉強しました。

食養生の基本は無農薬の作物をいただきます。

当時2000年頃は、自宅近くに自然食品を気軽に買える場所が少なく、車がないと買いにいけず、今ほどネット販売も少なく高価など、生活に取り入れるのがとても難しい状況でした。

それから間もなく、都会の水や空気にも反応し、合併症になり入院し、精神的にも病んだとき、私は『やはり自分で食べる作物は自分で作らないと本当の安全、安心はない』と感じました。

そして、2015年から私たちが安心できる食べ物を作るための家探しが始まりました。

京都市内から何のツテも知識もお金もない状態での空き家探しもかなり大変でしたが、畑を探すのも一苦労です。

田畑というのは、たくさんのお水を使います。

このお水が綺麗でないと、いくら無農薬で栽培しても意味がないと私たちは考えています。

そして、丸2年の歳月をかけて今の土地を見つけ、2017年の秋ようやくせせらぎ農園をスタートすることができました。2017年 京都市内から京丹波みずほの山の谷間に移住。耕作放棄地を借り、肥料も薬も使わず全くの素人からスタート。

2019年 自然栽培の師の元で基本を学びながらせせらぎ農園も少しづつ稼働。

2020年 本格的に田畑を広げ、育苗ハウス1棟、田畑8反、ほぼ種から育てる自然栽培をはじめる。

生命力あふれる土地に合った旬のお野菜を※露地栽培で育てています。

※露地栽培とは、屋外の畑で栽培する方法です。

外の厳しい環境で育てるため野菜が本来育つ時期に合わせ、自然に近い状態で栽培します。

旬の野菜を味わうことができます。

せせらぎ農園のこだわり

「胸を張って安心と言える」

私たちは、ご縁を結んで下さる全ての方々と共に長く、健やかに生活を送れるように生命力のある、四季折々の旬の食材を提供しています。

生産性は落ちますが、農薬や化学肥料、除草剤を使わず、遺伝子組換えされた肥料も使わず、大切に野菜を育てています。

「全てはつながっている」

2020年より鶏も飼い始めました、鶏にもホルモン剤や抗生物質、遺伝子組換え飼料を与えず、米糠と私たちが生産した大豆のクズや、野菜クズを与え、広々とした環境の中での平飼いを始めました。

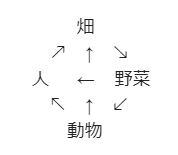

私たちの農業のテーマは循環です。

上の図のように畑で野菜を作り、私たちが頂きますが、出荷できない野菜などは鶏に与える。

その鶏糞を発酵させ、山の恵みである落ち葉などと一緒に畑へ還す。というような循環も行なっています。

またこれからのヴィジョンとして、養豚も考えています。

農作物ができにくい圃場や、耕作放棄地などの広い場所に放牧しながら、少数の豚を育てる事により、ストレスが少なく、健康的な豚を育てることができます。

カヤやススキなどの根の深い雑草を耕してくれたり、猿や鹿、猪などの獣害対策になったりメリットがたくさんあります。

こちらも鶏と同じように抗生物質やホルモン剤を与えない、循環できる農園作りの一つとして取り組んでいきます。